Gruselige Neuentdeckung: King´s „Es“ in vollständiger Übersetzung

Literarische Rückkehr nach Derry

Oldenburg

1986: Tschernobyl, der erste PC Virus (Brain), Challenger – Katastrophe: ein bewegtes Jahr. Und mittendrin; die deutsche Erstübersetzung des Mammutwerkes „It“ (Es) des amerikanischen Horrorschriftstellers Stephen King. Zugeben: Als Jugendlicher habe ich damals sehr unselektiv alles gelesen, was Horror, Grusel, Blut und Gemetzel versprach. All dem wird King in dem 1214 - seitigen Wälzer auch gerecht; aber noch mehr wird aufgefahren. Denn zwischen den (zugegebenermaßen schockierenden Sequenzen) ist „Es“ ein Roman über das Erwachsenwerden, das Erwachsensein, das wieder – Kind – werden. So werden alltägliche Sorgen und Ängste als die eigentlichen Phobien präsentiert, denn das Böse in „Es“ kann nur die Gestalt dessen annehmen, dass man am meisten fürchtet. So wird aus dem Antagonisten, dem Clown Pennywise, eine Nemesis, die die Kinder von Derry bis in ihre Träume verfolgt.

Sehnsucht klingt in jeder Zeile mit; Sehnsucht nach einer vergangenen Kindheit und einer vergessenen Zeit; da ist der alte Fluss, heute ist dort ein Neubaugebiet. Und da: die Mühle, die Weiden, der große Wasserturm. Jeder Ort hat seine eigene Geschichte. Topographische Leuchtfeuer auf einer Karte der Vergangenheit. Nichts wirklich tiefsinniges aber leicht nachzufühlende Wahrheiten, die dem Leser öfter mal ein „Ja stimmt, so was hatten wir damals auch!“ entlocken.

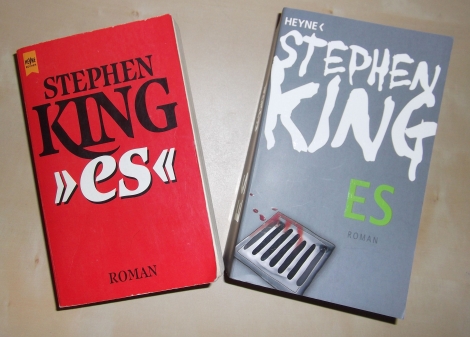

Die rote Taschenbuchausgabe von 1986 von Joachim Körber, seines Zeichens lange Zeit Stammübersetzer der King – Romane, von Heyne in Auftrag gegeben, basierte auf der ersten Übersetzung, bearbeitet durch Alexandra von Reinhardt. Die jedoch ging dabei recht lieblos zu Werke. Denn King war damals noch nicht der Megaseller und so wurde eine „Schnellübersetzung“ von Heyne geordert. Dadurch schlichen sich neben stark gekürzten Passagen auch viele Sinnfehler ein. So begeht eine Figur Selbstmord indem sie einen Gin Tonic trinkt – dass dieser mit giftiger Lauge versetzt ist, erfährt nur der amerikanische Leser, denn die deutsche Übersetzung verschweigt dies.

Während die Sinnfehler lästig sind, sind die Kürzungen wirklich schade. So beschreibt King im Original: „As if on cue, lights swept across the wall; a horn honked once as the cab turned into the driveway. He felt a surge of relief. They had spent the fifteen minutes talking about Pacino instead of Derry and Mike Hanlon and Henry Bowers, and that was good. Good for Myra, and good for him as well. He did not want to spend any time thinking or talking about those things until he had to. Eddie stood up.“

Die deutsche Übersetzung kürzt dies schmucklos auf:“ Scheinwerferlichter fluteten über die Eßzimmerwand; er konnte sie durch den Bogengang sehen. Eine Hupe ertönte. Eddie erhob sich.“ herunter.

Denn erst beim Lesen der Komplettübersetzung wird überdeutlich, was für ein wortgewandter, ja wortgewaltiger Autor Stephen King ist, der, auch mit seinen makabren Hauptthemen, zu einer wichtigen Stimme der amerikanischen Gegenwartsliteratur geworden ist. Daher war es einfach Zeit, für eine umfangreichere Neuübersetzung.

Diese legt der Heyne Verlag nun vor. Auf 1534 Seiten erfährt nun endlich auch der deutsche Leser die ganze Geschichte um den Klub der Verlierer und das Monster von Derry. Das Monster von Derry, das letztendlich die Zeit ist, die jeden gealtert und entfremdet von der eigenen Kindheit zurücklässt. Und das ist wirklich ganz schön gruselig.

Übrigens: David Nathan hat das Buch für Audible eingelesen; in 51 sehr gut gelesenen Stunden kann „Es“ auch akustisch erfahren werden.

Politik & Soziales

Impfen als Vorsorge… 7. Mai 2024 15:00...

BV Etzhorn: Obstbaumschnitt mit Gerd

Moderation von Notfällen in der Palliation und Ernährung...

Freizeit & Kultur

Das Ende der NWZ-Nachbarschaftsport...

Oldtimertreffen

Reimlinge aus Klötermoor

Sport

SSV Jeddeloh - Eintracht Norderstedt...

Springer vertreiben das Abstiegsgespenst

Bowler bauen Vorsprung aus

Ortsgeschichte

Leserkommentare (0)